■文/图 衡阳日报全媒体记者 邓小山 通讯员 廖承雄

承载着厚重工业历史的古城衡阳,一场静默而深刻的变革正在衡阳高新区白沙洲工业园片区的车间里上演。

这里的主角,是日常生活中看似微不足道的小风扇。然而,在湖南雁城鸿华电子科技有限公司(下文简称鸿华电子)的智能化生产线上,每一台风扇的诞生,都不仅仅是零件的组装,更是一场关于精密、芯片、数据和集群的现代化产业叙事,生动诠释着衡阳高新区作为转型引擎的澎湃动力。

园区赋能

白沙洲上

崛起毫米级制造新标杆

衡阳高新区白沙洲工业园,远不只是一个地理坐标,更是鸿华电子能够践行“雕琢艺术品”般制造哲学的基石性平台。

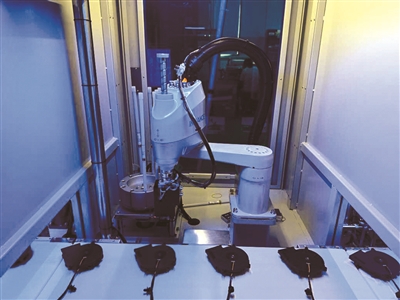

记者走进鸿华电子的智能车间,一种近乎于实验室的静谧取代了传统工厂的喧嚣。这背后,是衡阳高新区为高端制造企业量身打造的高标准基础设施:稳定的电力供应、恒温恒湿的厂区环境、无尘化的空间保障,为精密生产提供了“温室”般的先决条件。

“选择落户高新区,正是看中了其清晰的产业定位和专业的配套能力。”公司总经理何彬表示。在这片规划成熟的产业沃土上,4条全天候运转的自动化生产线得以高效部署,完成从零部件到成品的全程自动化组装。高精度传感器如同敏锐的神经末梢,实时监测着每一个环节,任何0.1毫米的偏差都会瞬间触发自动校准系统。

衡阳高新区提供的不仅仅是土地,更是让智能制造梦想落地的物理空间和产业生态。MES(制造执行系统)为每个风扇赋予了独一无二的“身份证”,实现了质量全流程可追溯、工艺可优化,而这套数字化系统的顺畅运行,同样得益于园区超前布局的高速网络通信等新型基础设施。

正是衡阳高新区打造的这片“良田”,让鸿华电子能够心无旁骛地深耕于毫米级的精密革命,将“湖南制造”的精度提升至全新高度。园区的赋能,体现在从项目落地、建设到运营的全生命周期服务中,为企业扫除后顾之忧,让其能全力专注于技术突破与生产革新。

创新策源

攻坚“核心技”

铸就“衡阳芯”

衡阳高新区的创新沃土,滋养着敢于攀登技术高峰的勇气。将时间拨回6年前,当鸿华电子决定投入3000万元自主研发风扇芯片时,质疑声不小。但正是在衡阳高新区鼓励核心技术攻关的政策导向和创新氛围下,这场“豪赌”得以坚持。

如今,硕果累累:60%的芯片实现自研,数十项专利加身。自主研发的5G设备风扇芯片,实现功耗降低30%、寿命提升50%的突破。这些“衡阳芯”不仅装备自家产品,更成为行业标杆,吸引全球巨头寻求合作。这颗“芯”的跳动,强健了产业的“心脏”,也标志着衡阳高新区在培育本土科技竞争力方面取得了实质性突破,实现了从“技术应用”到“创新策源”的跨越。

数字孪生

智慧工厂

演绎高新区“数治”新样本

在鸿华电子的中央控制室,巨大电子屏上实时跳动着生产数据:设备稼动率92%,产品良率99.8%,订单交付准时率100%。这些数字的背后,是一套完整的工业互联网解决方案,也是衡阳高新区推动制造业数字化转型的鲜活样本。

通过ERP、PLM、WMS系统的深度融合,企业实现了从订单到交付的全流程数字化管理。智能仓储系统自动调度物料,AGV小车精准配送,机器人完成最后包装。整个工厂犹如一个精密运转的有机体,而数据就是其血液和神经网络。这套智能系统所形成的“数字孪生”,不仅高效管控着现实工厂,更成为衡阳高新区理解、服务和引领未来产业形态的宝贵数据基石,为区域产业治理现代化提供了范式。

生态聚链

园区升级

构筑产业融合“共同体”

个体的强大终有边界,产业的繁荣依赖于生态的繁荣。随着43亩鸿华电子科技产业园在衡阳高新区的规划落地,发展逻辑正从培育“单打冠军”升级为打造“团体冠军”。

“我们要做的不是简单企业聚集,而是智能制造的生态系统。”何彬展望道。未来园区将共享研发中心、检测实验室和智能仓储,实现资源最优配置。这将形成一条以智能风扇为核心,集聚上下游企业的完整产业链。衡阳高新区通过精准的产业规划和空间载体供给,正在主动塑造一个协同创新、共生共荣的产业“共同体”,让小风扇吹动一个大产业集群,彰显了园区作为产业组织者的关键角色。

人才汇智

“产学研”融合

激活转型核心动能

任何转型,核心动力都是人。衡阳高新区深谙此道,积极充当“红娘”,促成鸿华电子与中南大学、南华大学等高校的深度合作。“产学研用”一体化模式,让学术成果快速转化为生产力。企业内部推行的“双通道”发展机制,让技术人才与管理人才并重成长,这背后离不开高新区营造的重视人才、鼓励创新的软环境。

从传统制造到智能制造,从依赖外购到芯片自研,从单一产品到生态布局,鸿华电子在衡阳高新区这片热土上,用三年时间完成了一次精彩的产业跃迁。它的实践,是一部生动的中国制造业转型升级的微观史,更是衡阳高新区的政策引力、创新活力和产业聚力的集中体现。

这只从衡阳高新区起飞的小风扇,扇动的已不仅仅是清凉的空气。它扇动的是核心技术自立的决心,是数字化转型的浪潮,是产业集群崛起的能量。它向世界证明,创新高地不必皆在一线都市,只要土壤适宜,雁城同样能诞生智能制造的新标杆。衡阳高新区的故事,正是中国中部地区在高质量发展道路上,一个充满希望与力量的生动范本。

【记者手记】

0.01毫米的精度

与一座城的产业雄心

在衡阳高新区鸿华电子的车间里,0.01毫米的精度标准,让记者看到了一座城市产业升级的微观缩影和宏大雄心。

这0.01毫米,首先是一种态度。它意味着从“量”的扩张到“质”的飞跃,是对“工匠精神”的数字化诠释。但更深一层看,这0.01毫米的追求,离不开其生长的土壤——衡阳高新区。是园区提供的稳定电力、高标准厂房、便捷物流和精准政策,为企业追求极致精度提供了基础保障。这提醒我们,高端制造不仅需要企业的内驱力,更需要一个能承载其梦想的高能级平台。

最令人感慨的是6年前的芯片“豪赌”。在追求短期效益的潮流中,一家内陆企业敢于啃硬骨头,这份定力背后,必然有区域发展战略的支撑和鼓励创新的氛围。衡阳高新区的角色,在此刻超越了“房东”或“管理员”,更像是“战略合伙人”,与企业共同面对风险,眺望未来。当“衡阳芯”成为标杆,我们看到的是一幅“地企同心”共攀产业链高端的生动画面。

鸿华电子的故事,打破了内陆地区只能承接梯度转移的刻板印象。在衡阳高新区,记者看到了另一种可能:通过聚焦细分领域、打造特色产业集群、优化创新生态,内陆城市同样可以成为新技术、新模式的策源地。这里的实践表明,产业升级并非简单的设备更换,而是一场涉及技术、管理、人才和产业组织的系统性革命,而衡阳高新区正是这场革命最理想的“综合试验区”。

离开时,记者深感,这只小风扇吹出的,是衡阳高新区乃至中国中部地区制造业转型升级的自信之风。这风,起于青萍之末,却正在汇聚成推动区域高质量发展的强大气流。